FKP dengan tuan rumah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Selasa 18 Maret 2025 dengan Pembicara: Arie Rompas (Greenpeace Indonesia), Iqbal Damanik (Greenpeace Indonesia), Zulva Nadia (Greenpeace Indonesia), Ward Berenschot (University of Amsterdam), penanggap Rizky Argama (PSHK) dan Moderator Aviani Salsabila (PSHK)

Fenomena pengusaha yang merangkap menjadi pejabat publik menimbulkan potensi besar konflik kepentingan. Peran ganda tersebut mengaburkan peran antara regulator dan pebisnis. Hasilnya adalah kepentingan bisnis terus mendorong pembuatan kebijakan, sementara kepentingan publik yang terkait tenaga kerja, lingkungan, atau kesejahteraan menjadi terpinggirkan. Untuk mendiskusikan hal ini Forum Kajian Pembangunan bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK Indonesia) mengadakan diskusi dengan merujuk pada artikel yang akan terbit pada Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES) bertajuk “Business-politics relations in Indonesia: the oligarchization of democracy“.

Arie Rompas (Greenpeace Indonesia) membuka diskusi ini dengan menyoroti bahwa selama lima tahun terakhir, Greenpeace telah menjadikan oligarki sebagai fokus utama kampanyenya. Ia menjelaskan bahwa akuntabilitas perusahaan dalam rantai pasok industri sawit ternyata tidak cukup diatasi dengan tekanan pasar saja. Hambatan justru muncul ketika para pemilik modal memiliki hubungan langsung dengan pembuat kebijakan. Keterhubungan ini mengaburkan batas antara negara dan korporasi, dan dalam banyak kasus, menciptakan politico-capitalists yaitu individu yang memegang kuasa politik sekaligus kendali ekonomi. Salah satu dampaknya yang paling nyata adalah pemutihan lahan sawit ilegal dalam kawasan hutan melalui pengesahan Omnibus Law, yang menurut Arie bukan sekadar kelonggaran hukum, melainkan bukti betapa hukum dikendalikan demi melayani kepentingan elit.

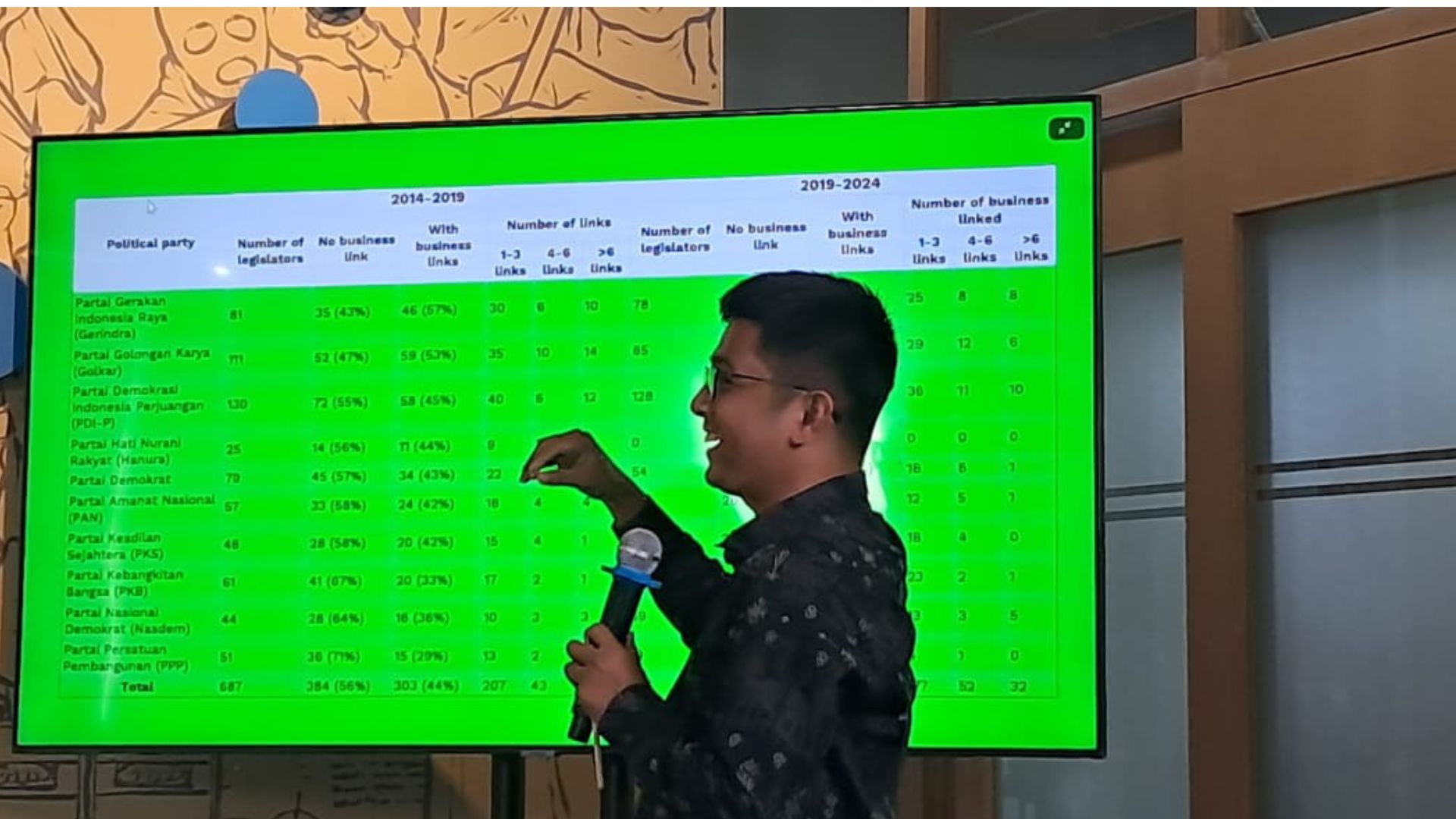

Dari sisi metodologi, Zulfa Nadia (Greenpeace Indonesia) memaparkan bagaimana tim peneliti mengungkapkan relasi bisnis-politik ini dengan pendekatan legal empiris. Mereka memanfaatkan data profil lebih dari 2.600 perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan mencocokkannya dengan daftar politisi dari periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodohingga. Proses validasi dilakukan dengan ketat, termasuk konfirmasi silang melalui media dan laporan NGO, hingga akhirnya teridentifikasi 1.510 politisi yang memiliki keterkaitan langsung dengan entitas bisnis. Yang menarik, banyak dari politisi ini berada di sektor-sektor strategis (tambang, sawit, dan kehutanan) yang merupakan sektor yang juga paling terdampak oleh kebijakan publik dan perizinan negara. Pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 23, yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direktur perusahaan, menjadi bukti konkret bahwa praktik ini bukan hanya mencederai etika tetapi juga melanggar hukum.

Setelah dilakukan pencocokan data, berhasil diungkap bahwa 45% anggota DPR dan 65% anggota kabinet Jokowi periode 2019–2024 memiliki keterlibatan langsung dengan perusahaan. Menurut Iqbal Damanik (Greenpeace Indonesia) angka ini menunjukkan betapa dalamnya praktik konflik kepentingan telah menyusupi struktur pemerintahan. Iqbal menegaskan bahwa biaya politik yang tinggi, terutama untuk kontestasi elektoral, telah mendorong banyak pelaku usaha untuk masuk ke dalam politik sebagai jalan pintas melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka. Hasilnya adalah transformasi demokrasi menjadi arena privat para elit, di mana garis batas antara pelayan publik dan pemilik modal tak lagi jelas. Demokrasi, dalam konteks ini, tidak dibunuh secara frontal tapi dibajak secara sistemik.

Professor Ward Berenschot dari University of Amsterdam,salah satu penulis artikel menekankan bahwa data yang dikumpulkan Greenpeace adalah salah satu kontribusi paling penting dalam membongkar praktik state capture di Indonesia. Untuk pertama kalinya, relasi bisnis-politik tidak lagi berdiri di atas narasi atau asumsi, tetapi di atas bukti empiris yang rinci dan terukur. Ward menunjukkan bagaimana politisi yang terlibat dalam penyusunan UU Cipta Kerja dan UU Minerba juga memiliki kepentingan langsung dalam sektor yang mereka atur. Dengan kata lain, mereka membuat hukum yang menguntungkan bisnis mereka sendiri. Ini bukan hanya konflik kepentingan tapi juga perampasan kebijakan publik. Ward juga menilai bahwa pasca reformasi, aktor-aktor ekonomi tidak lagi hanya “mendanai” politisi dari balik layar, melainkan langsung terjun menjadi pengambil kebijakan. Itulah transformasi dari politisi-birokrat menjadi politico-capitalists sebuah mutasi kekuasaan yang mengancam inti demokrasi itu sendiri.

Dalam tanggapannya Rizky Argama (PSHK) menilai bahwa riset ini telah berhasil mengisi kekosongan dalam diskursus publik yang selama ini hanya sebatas asumsi. Salah satu dari lima hal yang ia soroti adalah bagaimana oligarki kerap menyisipkan rancangan undang-undang (RUU) secara tiba-tiba ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tengah jalan tanpa perencanaan, tanpa kajian publik, dan tanpa transparansi. Strategi ini dilakukan untuk mengecoh perhatian publik dan mempercepat proses legislasi yang sarat kepentingan bisnis. Rizky menunjukkan bahwa banyak RUU bermasalah, seperti UU Minerba (Mineral dan batubara) dan revisi UU Mahkamah Konstitusi, masuk dalam Prolegnas tanpa pernah tercantum dalam agenda awal tahunan, namun langsung dibahas dan disahkan secara kilat. Menurutnya, taktik ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi bentuk manipulasi sistemik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ketika hukum dibuat secara diam-diam, demi kepentingan segelintir elit, maka rakyat tak lagi punya ruang untuk mengawasi, apalagi mengintervensi. Demokrasi pun kehilangan substansinya, menjelma menjadi panggung formalitas belaka, tempat kekuasaan ekonomi dan politik saling melayani dengan mulus, tanpa akuntabilitas.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta mempertanyakan apakah munculnya para politico-capitalists hanya disebabkan oleh kelemahan demokrasi elektoral saat ini, atau justru merupakan akibat dari desain awal demokrasi pasca-reformasi yang memang membuka ruang bagi akumulasi kekuasaan ekonomi dan politik secara bersamaan. Menanggapi pertanyaan ini, Professor Ward Berenschot menjawab bahwa fenomena oligarkisasi memang berkaitan erat dengan karakter demokrasi elektoral yang mahal dan terbuka terhadap praktik vote buying atau politik uang. Hal ini menciptakan kebutuhan besar akan modal dalam kompetisi politik, yang kemudian secara alami menarik pelaku bisnis masuk ke dalam arena politik untuk membiayai kampanye sekaligus melindungi kepentingan usahanya. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya masalah Indonesia, tapi juga terjadi di negara seperti India, yang memiliki pola serupa. Dengan kata lain, sistem demokrasi yang ada saat ini tidak hanya gagal membatasi konflik kepentingan, tapi sejak awal memang dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang memiliki kekuatan modal.

The Jakarta Post :’Oligarchization’ blocks meaningful public participation in lawmaking

Leave A Comment