FKP dengan tuan rumah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dengan narasumber Fajri Nursyamsi (PSHK). Jumat, 4 Desember 2020

KEY POINTS:

- UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang bukan objek yang diubah dalam UU Cipta Kerja. Namun ketika UU Cipta Kerja menyasar banyak undang-undang, terdapat hal-hal yang terkait dan berdampak terhadap penyandang disabilitas terutama soal hak atas aksesibilitas dan hak atas pekerjaan.

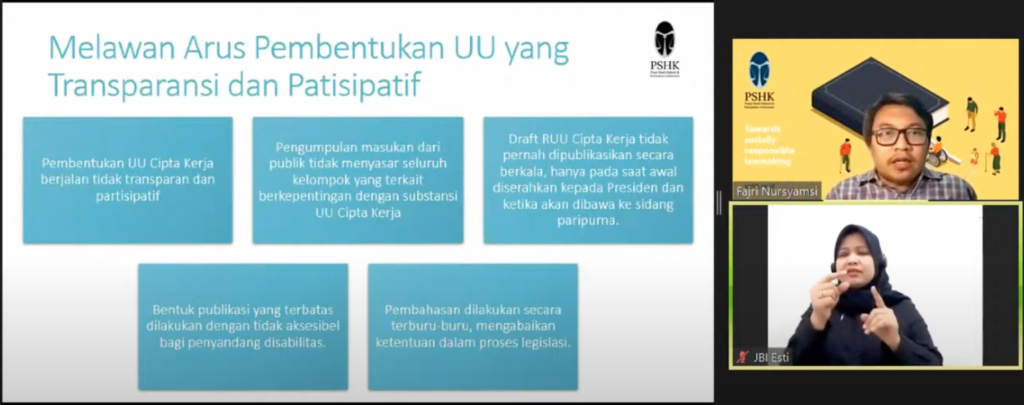

- UU Cipta Kerja telah melawan arus kemajuan dari regulasi penyandang disabilitas dengan mematahkan perkembangan yang sudah positif. Pembentukan UU antara lain dipandang tidak transparan dan partisipatif; melawan arus perubahan istilah cacat menjadi disabilitas; melawan arus pemenuhan aksesibilitas; serta melawan arus penyerapan tenaga kerja dan wirausaha penyandang disabilitas

SUMMARY

- Regulasi disabilitas di Indonesia sudah berlangsung selama 21 tahun, dimulai sejak pembentukan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Tahun 2006 dan 2011, pemerintah menandatangani dan kemudian meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas internasional menjadi UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Tahun 2016, konvensi internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian didefinisikan untuk diadaptasi ke dalam sistem birokrasi di Indonesia melalui UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tahun 2020, ada 6 peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ini, dan sudah ada 60 daerah yang memiliki peraturan daerah (Perda) penyandang disabilitas. Inisiatif dari organisasi penyandang disabilitas berkontribusi besar dalam capaian ini, sehingga penting untuk mengedepankan peran mereka dalam pembuatan kebijakan.

- UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang bukan objek yang diubah dalam UU Cipta Kerja namun terdapat hal-hal yang terkait dan berdampak terhadap penyandang disabilitas terutama soal hak atas aksesibilitas dan hak atas pekerjaan. UU Cipta Kerja dipandang telah melawan arus kemajuan dari regulasi penyandang disabilitas. Ada 4 perspektif mengapa UU Cipta Kerja dianggap melawan arus politik hukum perlindungan HAM penyandang disabilitas di Indonesia.

- Pertama, UU Cipta Kerja melawan arus pembentukan UU yang transparan dan partisipatif, antara lain:

- Tidak semua kelompok dilibatkan, termasuk kelompok penyandang disabilitas yang tidak pernah diundang dalam penyusunan.

- Masukan dari inisiatif kelompok disabilitas tidak berdampak.

- Draf RUU tidak pernah dipublikasikan secara berkala, hanya saat awal dan sidang paripurna.

- Publikasi terkait UU Cipta Kerja tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh TV Parlemen tidak menyediakan juru bahasa isyarat. Penyandang disabilitas menjadi sulit untuk berpartisipasi.

- Kedua, UU Cipta Kerja juga melawan arus perubahan istilah cacat menjadi disabilitas. Masih ada beberapa pasal dalam UU tersebut yang menggunakan istilah cacat, meskipun sudah ada pasal 148 dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur istilah tersebut. Hal ini menunjukkan UU tersebut tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.

- Ketiga, UU Cipta Kerja melawan arus pemenuhan aksesibilitas. Pemenuhan aksesibilitas (fasilitas dalam bangunan gedung, pemukiman, pelayanan publik, dll) sudah diatur dalam pasal 27 UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung namun UU Cipta Kerja menghapus pasal ini.

- Keempat, UU Cipta Kerja melawan arus penyerapan tenaga kerja dan wirausaha penyandang disabilitas. Pasal 172 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan pekerja penyandang disabilitas dari pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan dihapus oleh UU Cipta Kerja dan diganti dengan Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memungkinkan pekerja yang mengalami kecelakaan untuk diputus hubungan kerjanya. Selain itu, persyaratan sehat jasmani dan rohani kembali digunakan dalam Pasal 168 UU Cipta Kerja untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas psikososial. Hal ini akan berdampak pada semakin tingginya ketimpangan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas karena tetap adanya syarat kesehatan jasmani dan rohani dan lebih mudahnya bagi pemberi kerja untuk memutus kerja karena disabilitas. Hal ini berdampak pada banyaknya penyandang disabilitas menengah dan berat yang bekerja pada sektor informal, karena di sektor formal persyaratan kerja masih diskriminatif. Padahal di sektor informal ketidakpastian jaminan kesehatan dan sosial sangat tinggi.